L’occupation du sol

Le mode d’occupation des sols est un facteur d’explication prépondérant dans l’effet d’îlot de chaleur urbain. La répartition entre surfaces minérales et végétales guide en grande partie le comportement thermique des milieux.

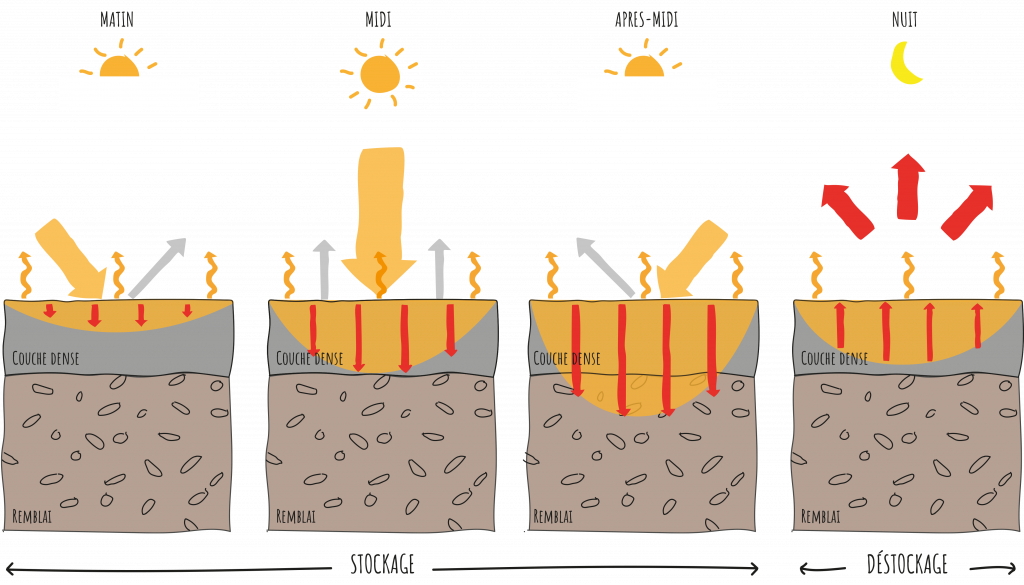

Les revêtements imperméables et minéraux ont tendance à capter le rayonnement thermique du soleil et à emmagasiner la chaleur au cours de la journée, pour la restituer lorsque la température de l’air décline. Ils accentuent donc les périodes de fortes chaleurs, particulièrement à partir de la fin d’après-midi jusqu’en milieu de nuit.

Moins denses, les surfaces perméables et semi-perméables stockent moins la chaleur.

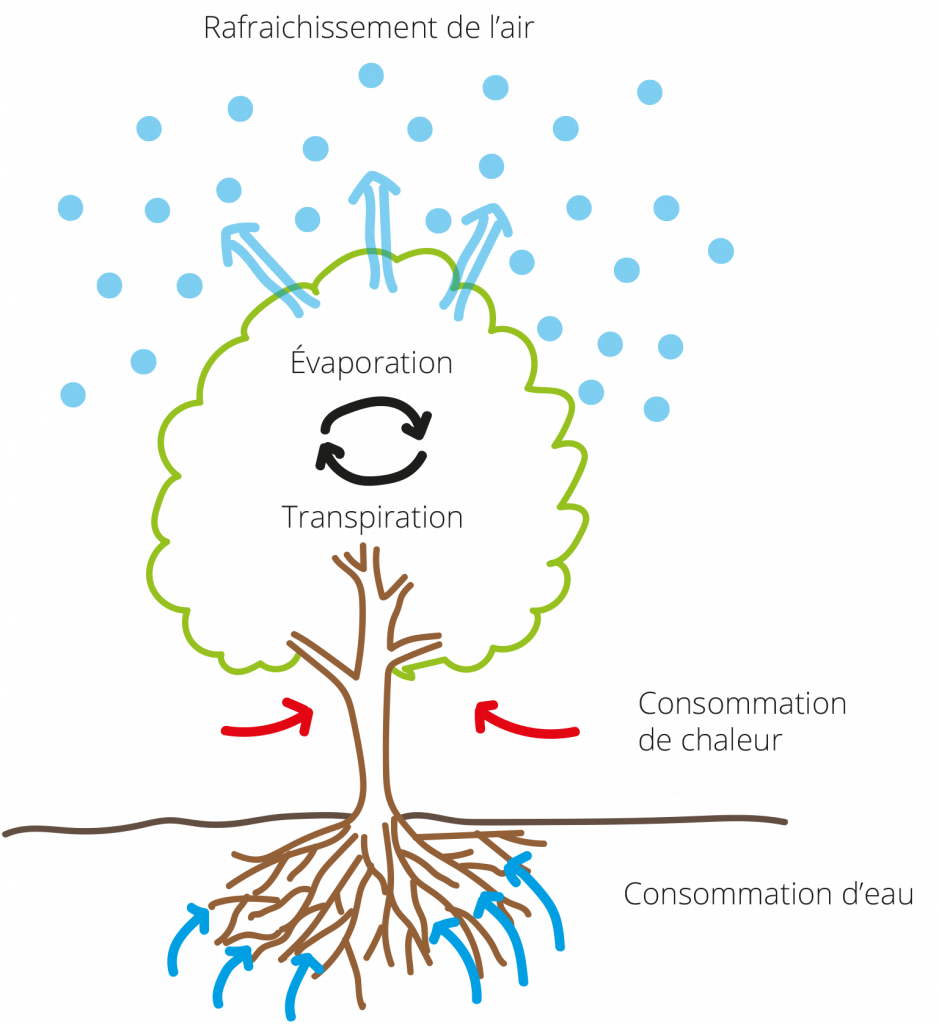

L’eau et la végétation sont pour leur part des régulateurs climatiques naturels et augmentent la résilience des milieux urbains face aux fortes chaleurs. Leur présence permet de rafraîchir les zones alentours via l’humidité qu’elles diffusent. Les ombrages portés par la végétation verticale permettent eux aussi de limiter la température ressentie.

L’importance des ombrages

L’ensoleillement est une donnée déterminante dans le bilan thermique des surfaces exposées, les ombres permettent de les préserver de la surchauffe. La disposition des éléments bâtis et de la végétation est donc à adapter dans le but préserver les revêtements les plus sensibles des rayons du soleil en cœur de journée.

Une stratégie de végétalisation ambitieuse peut permettre de développer une canopée garantissant la fraîcheur des espaces ouverts.

Les matériaux mis en œuvre

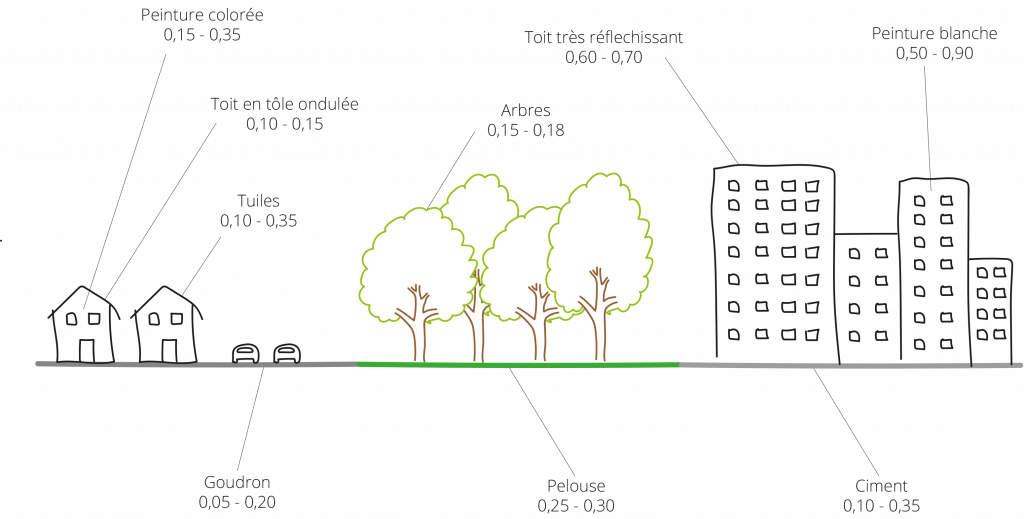

Les choix de matériaux de revêtement et de façade sont structurants pour la sensibilité des aménagements à l’effet d’îlot de chaleur urbain.

Les propriétés thermophysiques des surfaces recevant le rayonnement solaire ont également un fort impact. Les propriétés les plus influentes sont :

- L’albédo : part de l’énergie solaire réfléchie.

- La conductivité thermique : aptitude à absorber la chaleur venue de la température extérieure et du rayonnement solaire.

- L’émissivité : aptitude à réémettre l’énergie thermique emmagasiner au cours de la journée.

- La granulométrie : état de surface (lisse ou rugueux).

Le coefficient d’évapo-transpiration, caractérisant les pertes provenant de l’évaporation de l’eau contenue dans le sol et de la transpiration des plantes. Il joue un rôle sur le comportement thermique des milieux et s’applique uniquement aux surfaces végétales.

Les formes urbaines

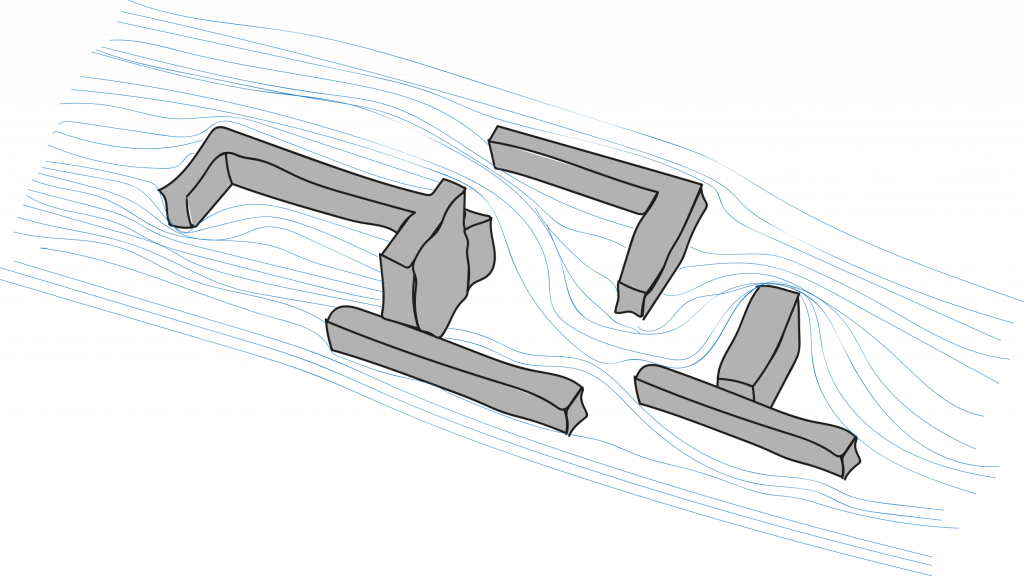

A une échelle plus large, la morphologie urbaine et architecturale du quartier et de la ville détermine le comportement thermique des territoires.

La densité urbaine, l’orientation des voies de circulation et du bâti ou encore la composition des espaces ouverts régissent certains paramètres d’influence. Parmi eux, on retrouve notamment la circulation des vents, la portée des ombrages artificiels, la présence ou l’absence de grandes masses arborées et aquatiques ou encore le dégagement de chaleur anthropique liée à l’intensité des activités humaines sur le secteur étudié (climatisation, véhicules, industries, etc.).

Les solutions

- Favoriser les matériaux clairs et perméables.

- Travailler les formes bâtis pour maximiser les ombrages et gérer les couloirs de vent.

- Profiter du cycle de l’eau pour stimuler l’évapo-transpiration.